清华园街道位于海淀区中部偏东,因辖区名为清华园(即清华大学校园)而得名。街道成立于1980年7月,受海淀区政府和清华大学双重领导,是“大院”式街道。地区面积约4平方公里。辖区以校园围墙为界,南以成府路为界与中关村毗邻;东南以双清路为线与学院路街道接壤;东面以京包铁路为界与东升地区办事处相邻;西隔清华南路、圆明园东路临近燕园街道、青龙桥街道;北以荷清苑路为界与青龙桥街道相邻,2019年6月双清苑社区划归清华园街道管辖,辖区整体面积3.6414平方千米。街道共设10个社区居委会,常住人口3.6万人(不包含学生),流动人口6000余人。辖区内有两院院士近百人,教授、副教授4000多人。

清华园地区经济以高新技术产业为龙头,大中小型企业不断发展。规模以上的工业、商业、金融、服务业等企业已达150多个。

校园内商业、服务业设施集中在教职工生活区,居民生活方便。辖区内还有中学1所、小学1所、幼儿园1所和1所老龄大学,4个养老驿站,另有一所艺术博物馆。

清华园街道以“实现好、维护好、发展好居民群众的根本利益”为出发点,以“服务群众、凝聚人心、稳定社区”为落脚点,坚持“思想融入、行动融合、方式融通、资源融汇”的“四融”思路,不断探索完善大院街道管理服务“善治”新模式,努力建设文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道,力求把街道社区打造成为人民群众安居乐业的幸福家园。

联系我们:地址:北京市海淀区清华大学照澜院服务楼;电话:62771507;邮件地址:qinghyjd@mail.bjhd.gov.cn

【方志】清华园街道的前世今生:湛湛水木,梦回清华

来源:海淀宣传微信公众号

如今,“清华园”三字在某种程度上成了清华大学的标志,成了无数学子梦寐以求的学术殿堂,但是事实上,清华园从来不止于清华大学。

从古代的皇家园林到近代的游美肄业馆,再到如今枝繁叶茂的顶尖大学,清华园承载了太多,也变化了很多。但不变的是,无论何时,它都弥足珍贵。

位于海淀区中部偏东的清华园街道,因清华大学校园得名,于1980年7月成立。它的街道党委和办事处受海淀区和清华大学双重领导,是非常特别的“大院”式街道。

辖区以校园围墙为界,南以成府路为界与中关村毗邻;东南以双清路为线与学院路街道接壤;东面以京包铁路为界与东升地区办事处相邻;西隔清华南路、圆明园东路临近燕园街道、青龙桥街道;北以荷清苑路为界与青龙桥街道相邻,是全国高级知识分子最为密集的街道之一。

今天,“清华园”三字已成为响当当的文化名片,可是光鲜背后,是无数个砥砺奋进的日日夜夜,是一段又一段不言妥协的征程……

历史钩沉:“清华园”的由来

从名称上谈,清华园的历史,可追溯到明朝万历年间。大约在1580年,万历皇帝的外祖父李伟筑私人花园冠名清华园,位置在今北京大学西门外。

据记载,明代李伟的清华园建围墙长约10里,可以估算所围面积当在千亩以上。

建园之初,清华园引玉泉山泉水而成前后重湖,水面广阔,一望漾渺;筑长堤、造假山、堆奇石、植名花,更建楼阁廊榭,一时盛景,有“京城第一园”之誉。

后经明末战乱,名苑破败,数十年间,竟成废墟,正所谓“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”。

到了清康熙年间,皇帝想“避喧听政”,遂在明清华园遗址上兴建畅春园,规模比原清华园略有缩小。坐北朝南,园区南部为议政和居住用的宫殿部分,北部是以水景为主的园林部分。

皇帝的御园虽出身高贵,但随王权衰落也只留下残存的遗迹。如今除了残余恩佑寺和恩慕寺两座山门外,畅春园昔日盛况早已杳然无踪。

在畅春园建成20余年后,康熙帝令成年皇子在畅春园周围建赐园,遂有了皇三子胤祉的熙春园,皇四子胤禛的圆明园。

据专家考证,熙春园建于1707年(清康熙46年),建成后康熙皇帝题写了“熙春”匾额。熙春园在乾隆年间曾是皇帝的御园,皇帝曾到此居住,处理朝政,赋诗题咏。

道光年间,皇帝把熙春园分成东西两部分,东部仍称熙春园,西部改称近春园。1850 年代,熙春园的主人是咸丰皇帝的五弟敦王奕淙,皇帝把熙春园改名“清华园”并题写匾额。

此时命名的清华园与明代的清华园时有300年之隔,地有数里之距,何以同名,已无从考证。

再后来,奕淙的儿子贝勒载濂继承了清华园。

1900年载濂兄弟在清华园设立义和团祭坛,借义和团“扶清灭洋”。“庚子事变”后,载濂爵位被削,清华园被收归清内务府所有。

创世纪:国耻危难 力求超胜以柱国

1909年,清政府决定利用美国退还的庚子赔款选派学生赴美留学,为使学生能够尽快适应在美国的学习和生活,决定在北京由清政府外务部负责设立一所留美预备学校,称作“游美肄业馆”。如果必要,还准备在中国其他城市设立分校。

这就是后来创办清华学堂的起因,也是所谓“赔款学校”这一名称的由来。

1909年6月,清政府在北京设立游美学务处,由外务部会同学部共同管辖,负责选派游美学生和筹建游美肄业馆,而清华园就成了馆址的不二之选。

清华园“与西山诸名胜相距咫尺””环境清雅,吴宓称之为“世外桃源”,罗素赞扬清华“所见到的任何一件东西,都让我感到完美”,是一处非常理想的读书之地。

1909至1911年间,游美学务处在清华园修建了校门、清华学堂大楼西部、二院(在清华学堂以北、电机馆的西边,现已拆除)、三院(在大礼堂以北,现已拆除,在其原址扩建新图书馆)、同方部等一批建筑。

其中最早的校门已经成为清华园中一处著名景观,这就是著名的清华“二校门”。无论远望还是近观,校门造型精美、线条流畅,外形挺拔清丽又不失巍峨庄重,在背后两棵古柏的俯抚下更显得美丽。

在对原有建筑进行修整后,游美学务处和筹建中的游美肄业馆迁入清华园,正式将肄业馆定名为“清华学堂”。

清末兼管学部和外务部的军机大臣那桐为清华学堂题写了校名。

学堂设正副监督(相当于正副校长)3人,由游美学务处的总办周自齐和会办范源濂、唐国安分别兼任。

当时的清华学堂以“培植全材、增进国力”为宗旨,以“进德修业,自强不息”为教育方针。

1912年1月,教育部颁布《普通教育暂行办法通令》,遵照教育部令,清华学堂改称清华学校,将监督改称“校长”。自此,清华进入清华学校时期,前后经17年,至1928年改为“国立清华大学”。

今天人们习惯上把清华大学校园称为清华园,但是就面积而言,清末的清华园尚不足当今校园面积的2%。

救国图强 终身事学促创新

一百多年前,中国人从推翻帝制的“三千年未有之大变局”中苦苦求索,遍尝各种方式,寻找复兴国家的自强之路。

诞生于此刻的清华园,无疑寄托着国人以学习西学起家、以中国气概立足之梦想。

华罗庚、吴晗、曹禺、费孝通、钱伟长、钱学森、梁思成、竺可桢、季羡林……这一个个灿若星辰的名字足以令人肃然起敬。

这所为建设新中国培育第一批栋梁之才的大学,以它“自强不息,厚德载物”的校训,以及“独立之精神,自由之思想”的启迪,至今依然激励着我们。

在清华的百年历史中,上世纪20年代末至30年代后期至为重要。

彼时,清华大学结束了纷乱的校政之争,建立起稳固的“教授治校”体制,在梅贻琦校长的带领下,清华大学一流名师荟萃,以严谨、勤奋、求实、创新的校风,培养出一批世界级的优秀毕业生,他们中间的很多人后来成为中国当代各学科的奠基人和带头人。

有人说清华之成为清华,正是从这“黄金十年”而来。

而此期间所崇尚的学术自由、民主治校、尊奉大师、通才教育、中西会通、文理工并举等理念,历经历史的曲折跌宕,却是日久弥新。

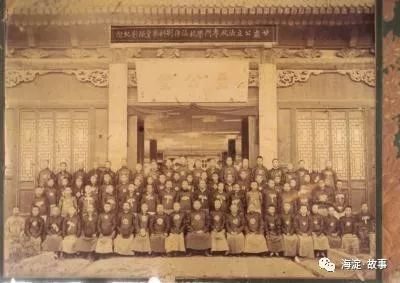

1947年,清华大学三十六年校庆,清华校长梅贻琦(左三)与北大校长胡适(左二)、原西南联大训导长兼昆明师范学院院长查良钊(左一)、南开大学秘书长黄钰生(右一)合影。

按建筑的色调,人们习惯将清华校园分为“白区”和“红区”:

主校门一带,是仿苏联样式的主楼,以及上世纪90年代兴建的一批“水泥盒子”,坚硬、平实,以白色为基调;

二校门以北,则是仿照美国弗吉尼亚大学格局而设计的欧式古典风格老建筑,包括大礼堂和图书馆等等,以厚重温暖的红砖墙为统一标识。

除此之外还有“灰区”——以灰色调为主的中国古代皇家园林。

清华的各种色调令人不禁感慨,历史犹如一位调色师,擅长以不同颜色给这方土地打下鲜明的时代印记。

清华园的百年足迹,在凝固着历史的建筑上可见一斑。

自此迤西的十数平方公里的区域内,自金元起至明清名园无数,盛衰翻覆。

明有清华园、勺园,清有畅春园、圆明三园、熙春园、朗润园,数百年间建而毁,毁而复建,所存几何?可以说清华园较完整地保存着三百年前的形制,这对我们来说无疑是值得珍视的历史和人文财富。

清华园街道以灿烂悠久的中华文明为土壤,以历久弥新的民族精神为养料,经历过水深火热,更孕育着伟大梦想。

从前世的皇家园林到今日的文化名片,它日夜陪伴着世代中国人,泱泱大国风,水木清华众秀钟。

扫一扫在手机打开当前页